关键词 城市道路照明设计 亮度 节能

2005年5月建设部根据“安全、适用、经济、美观”的照明设计基本原则和我国现阶段道路照明水平,对原道路照明设计标准加以了修订,现已正式颁发。通过学习并与几位参与修编《城市道路照明设计标准》的教授交流学习,我收获不小,更加深了对道路照明质量的理解。

一、高质量的道路照明不仅仅是亮,而且要亮得合理,亮得科学。新颁发的我国城市道路中的机动车交通道路照明标准值如表一

表一 机动车交通道路照明标准值

|

道路照明

级别 |

路面亮度

|

路面照度

|

眩光限制

TI(%) 最大初始值 |

环境比

SR 最小值 |

|||

|

平均亮度

Lav(cd/m2) 维持值 |

总均匀度

Uo 最小值 |

纵向均匀度

UL 最小值 |

平均照度

Eav(Lx) 维持值 |

均匀度

UE 最小值 |

|||

|

快速路、主干路、迎宾路、 |

1.5/2.0

|

0.4

|

0.7

|

20/30

|

0.4

|

10

|

0.5

|

|

次干路

|

0.75/1.0

|

0.4

|

0.5

|

10/15

|

0.35

|

10

|

0.5

|

|

支路

|

0.5/0.75

|

0.4

|

—

|

8/10

|

0.3

|

15

|

—

|

注1.表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面,其平均照度值可相应降低约30%;

2.表中各项数值仅适用于干燥路面;

3.表中对每一级道路的平均亮度或平均照度给出了两档标准值,用XX/XX表示,“/”的左侧为低档值,右侧为高档值。

从表一中可以看到道路照明标准依旧采用亮度、照度两套照明评价指标。亮度是指发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。照度则表示表面被照明程度的量,它是每个单位面积上受到的光通量。对其中照度、亮度等照明术语关系我们可以用图一简单予以表示:

修编新道路照明标准继续侧重以路面亮度作为道路照明设计衡量指标。其中

U0(亮度均匀度)=Lmin/Lr

U1(纵向均匀度)=Lmin/Lmax

式中Lmin=前方路面上最小亮度;

Lr=前方路面上平均亮度;

Lmax=前方路面上最大亮度;

U0反映前方路面上的障碍物能否看到;

U1反映前方路面上主观感觉到的明暗不均匀程度。

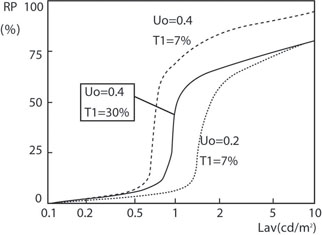

实践表明,在低亮度下,亮度的增加能改善视觉功能,但在高亮度下亮度的进一步增加或减少,对感觉的对比作用甚小,因为人眼对亮度的敏感度不是线性关系,当亮度增加到一定视觉阀值后,就进入“视觉钝区”。Weber定律表示视觉功能和路面亮度之间的曲线关系如图二所示,当视觉功能提高到某个数值后,一般当亮度大于2cd/m2时,即使路面亮度再提高,其对视觉功能的提高作用也不明显了。

二、影响道路照明亮度最重要的是灯具样式及其配光曲线,而其选择应该根据道路周围的明暗程度及所处位置来决定。位于市郊道路或周围较暗的高速路,应该采用截止型配光灯具,严禁采用非截止型配光灯具如敞口花灯,透明圆球灯具等。否则,光线分布不能集中在路面而扩散到空间,降低路面亮度,增加不均匀度,严重产生眩光,易造成交通隐患。而在市区街道,因周围多有建筑物、环境较亮,行车速度相对较低,可采用半截止型配光灯具,降低对眩光的控制要求,以适当提高环境的亮度。非景观道路照明特别应强调其功能性。我们对道路功能性照明设计常存在两个误区:一是,以为灯具、光源越多,照明效果好。其实多头灯具和光源满足的只是一些人的视觉感官需要,对照明质量并没有很大益处。有资料证明,在相同配光条件下,单光源400W高压钠灯具和双光源250W高压钠灯具提供的亮度指标是相近的。而其在安装、维护、防止眩光、节能上却有很大优点。为此,在主干道周边如无特殊要求,是不提倡采用多火灯饰,特别是非截止型配光灯具提供照明的。二是,以为灯具仰角越大,照明范围越大,越可以提高照明质量。然而,增大灯具仰角后,反而降低路面亮度,特别是在弯道上还产生眩光。在条件允许的情况下,我们建议优先采用在道路中央分车带不设悬挑长度、不设仰角的中置照明。采用这种布灯方式,灯具发出的光线可垂直发散照向路面,即使在弯道上也不会直接进入驾乘人员的视野,无眩光危险,而且沿道路中心线布置又提供了很好的诱导性能,还由于无挑臂,延长了灯具、光源的使用寿命。

三、新修编的城市道路照明设计标准还特别提出了道路交叉口、出入口、人行横道等道路交会区的照明质量,一般要求采用直射式照明灯具,在其前后50m要保证有30lx以上的照度水平,比周边道路的照度要高,同时要求亮度分布均匀,视觉对象能明显地被衬托出来。新道路照明标准中新增交会区照度规定可见表二。

表二

注:两条道路交会时,交会区的照度值按其中级别高的道路选取。

|

交会区类型

|

平均水平照度(维持值lx)

|

照度均匀度(维持值lx)

|

|

与主干路交会

|

30/50

|

0.4

|

|

与次干路交会

|

30/20

|

0.4

|

|

与支路交会

|

20/15

|

0.4

|

四、道路照明不仅要为机动车驾驶员提供视觉条件,还要满足夜间行人的视觉及安全需要。好的道路照明质量对人行交通要道照明应强调能够辨清障碍物及人物轮廓,无照明暗区死角(最小水平照度),对行人全身必须以充分亮度(最小垂直照度),避免行人头亮、脚不亮而产生的不安全感,以致机动车驾驶员需用车前灯照明行人而影响道路使用率,同时使行人产生恐惧心理。新道路照明标准新增人行交通道路照明标准值如表三。

表三

注:最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m处高度,垂直于路轴平面的两个方向上的最小照度。

|

夜间人行

流量 |

区域

|

平均水平照度

(维持值lx) |

最小水平照度

(维持值lx) |

最小垂直

照度(lx) |

|

流量大的

道路 |

商业区

|

20

|

7.5

|

4

|

|

居住区

|

10

|

3

|

2

|

|

|

流量中的

道路 |

商业区

|

15

|

5

|

3

|

|

居住区

|

7.5

|

1.5

|

1.5

|

|

|

流量小的

道路 |

商业区

|

10

|

3

|

2

|

|

居住区

|

5

|

1

|

1

|

五、一个好的节能照明设计将大大提升照明的质量。道路照明节能以往多采用半夜灯,即在后半夜人流量、车流量较少,亮度不需要太高的情况下(一般在23:00以后),熄灭部分路灯(常采用隔盏熄灯方式),以达到节约电能的目的。这种方法虽然投资小,见效快,得到了大量运用,但后半夜电压增高影响照明光源的寿命,而且牺牲城市照明均匀度,容易诱发犯罪和交通事故。新标准提倡采用国际上流行的全数字智能路灯节能控制技术,即智能光源降压—稳压—调光技术。这种节能降压技术能使路灯输入电功率与实际照度要求达到最佳匹配,在调光的同时大幅度降低电耗,节约有功电耗一般能达30%以上,而且稳定电压,延长了路灯使用寿命。